この記事では、ごく普通の高校生だった私が、プログラミングで初めて5,000円を稼いだ経験についてお話しします。きっかけは、友人のお母さんが営む、まだ公式サイトもなかった一軒の焼肉屋でした。

この記事には、Javaで一度挫折した私がどうやってWebサイトを一人で作り上げ、感謝と共にお金をいただくに至ったのか、その記録を書きました。

そして何より、報酬として得た5,000円という金額以上に、私の価値観を大きく変えることになった「学び」とは何だったのかを、具体的にお伝えします。

もしあなたが今、学習のモチベーションや次の一歩を踏み出すきっかけを探しているなら、この小さな成功体験がきっと何かのヒントになるはずです。

第1章:憧れがくれた、最初の挑戦と挫折

私がプログラミングという世界に初めて触れたのは、小学生の頃。そのきっかけは、僕にとってヒーローのような、2人のエンジニアでした。

一人目は、僕の伯父です。 伯父は誰もが知るIT企業で働くサーバーエンジニアでした。子供だった僕には仕事の詳しい内容は分かりませんでしたが、いつもカタカタとキーボードを叩くその姿は、まるで魔法使いのよう。優しくて面白い大好きな伯父が、パソコンの画面に向かうと「すごい人」に変わる。そのギャップが僕の心に「エンジニア」という職業へのぼんやりとした憧れを植え付けました。

その憧れが「目標」に変わったのは、一本のテレビ番組がきっかけでした。 Facebook創業者マーク・ザッカーバーグの再現VTR。彼が中学生の時に、歯科医である父親のために受付システムを作ったというエピソードに、僕は衝撃を受けます。

「自分のスキルで、身近な人を助ける」

さらに、彼の父親が語った「学校で学ぶべき最も大切なことは『人と人とのつながり』だ」という言葉。それが、世界的なサービスを生み出す原点になったと知り、僕の中で何かが弾けました。

伯父の姿を見て抱いた憧れと、マーク・ザッカーバーグの物語が結びつき、「僕もエンジニアになりたい」という想いは、かつてないほど強いものになっていました。

いてもたってもいられなくなった僕は、小学6年生の時、お小遣いを握りしめて本屋へ向かいました。そして「やさしいJava」という、小学生には全く優しくない分厚い本を購入。しかし、ページをめくってもそこに書かれているのは意味の分からない呪文ばかり。僕の挑戦は、わずか数日で幕を閉じました。

「自分には、無理なんだ」

憧れが大きかったぶん、そのショックは深く、繊細だった僕の心に小さなトゲを残したのです。

第2章:作る喜びとの「再会」

僕は中学生になり、 小学生の頃の苦い記憶は心の片隅にありましたが、やはりコンピューターが好きだという気持ちは消えず、自然な流れでパソコン部に入部。そこで僕は、運命的な「再会」を果たします。

プログラミングの「楽しさ」そのものとの再会です。

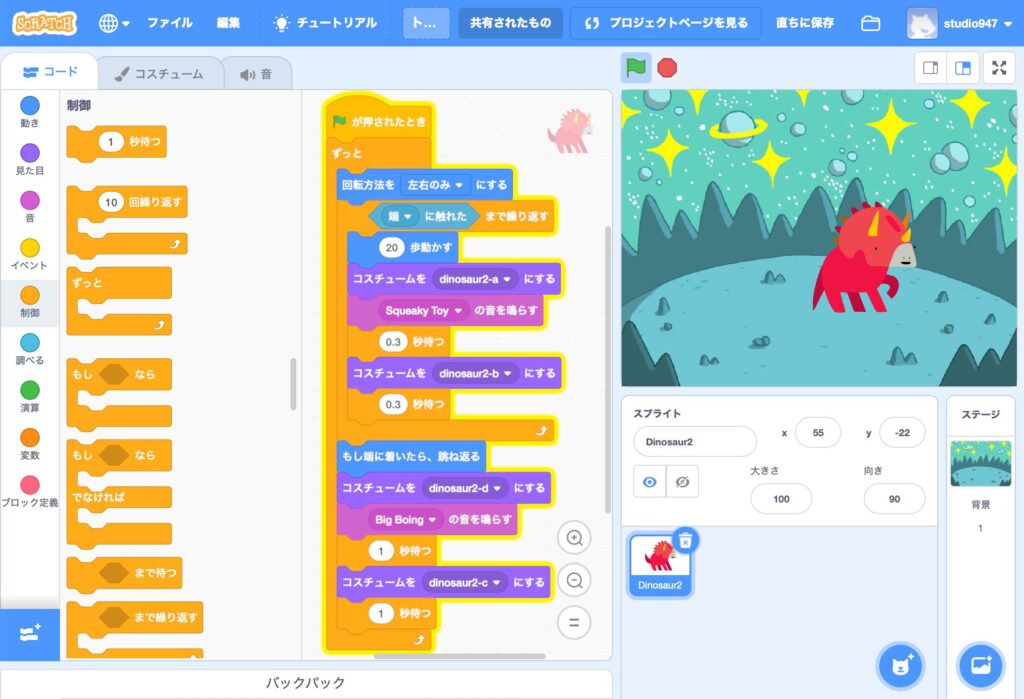

きっかけは、部活で触れた「Scratch」でした。 それは、かつて僕を絶望させた、あの分厚い本に並ぶ呪文のようなコードとは全くの別物。まるでパズルのように、色のついたブロックをマウスでドラッグ&ドロップして組み合わせるだけで、画面の中のキャラクターが思い通りに動くのです。

自分の頭の中にある「こう動いてほしい」というアイデアが、いとも簡単に形になる。あの時失ったはずの万能感が、少しずつ心に戻ってくるのが分かりました。「自分には無理なんだ」というトゲが、ゆっくりと溶けていくような感覚。僕は夢中でゲームや作りに没頭しました。

Scratchで自信を取り戻した僕は、すぐに次のステージへ進みたくなりました。 「もっと本格的で、色々な人に見てもらえるものを作りたい」 そうしてたどり着いたのが、HTML/CSS/JavaScriptを使ったWebサイト制作でした。独学でコードを書き、自分の作ったページがブラウザに表示された時の感動は、忘れられません。

そして、Webサイトの「見た目」を作れるようになると、今度はその「裏側」で動く仕組みが気になり始めるのは、自然なことでした。中学を卒業する頃には、より複雑な処理ができるPythonの学習を始めていました。

小学生の時の「憧れ」が、中学生になって具体的な「スキル」へと変わり始めていました。この時の僕はまだ、この手の中にある武器が、誰かを笑顔にできる力を持っていることなど、知る由もなかったのです…。

第3章:憧れを、カタチにするチャンス

高校生になった僕は、すぐに気の合う友人ができた。 学校が終わると、僕たちは連れ立ってある場所へ向かうのが日課になっていた。その友人の母親が営む、開店したばかりの小さな焼肉屋だ。

香ばしいタレの匂いが漂うアットホームなその店は、僕にとって第二の放課後のような、大切な居場所だった。

そんなある日、僕はふと気づく。 「そういえば、このお店の公式サイトってないな…」 検索しても出てくるのは、グルメサイトの簡易的なページだけ。こだわりの詰まった美味しいメニューも、友人のお母さんの温かい人柄も、これでは十分に伝わらない。

「もったいないな…」

そう感じた瞬間、僕の頭の中で、小学生の時にテレビで見たマーク・ザッカーバーグの物語が蘇った。

——自分のスキルで、身近な人を助ける。

目の前には、僕がスキルを磨いてきたWeb制作の技術がある。そして、助けたい、もっと多くの人にこのお店の良さを知ってほしい、と心から思える人たちがいる。 「練習がてら」というのは口実で、本当は、試してみたくてたまらなかったのだ。小学生の頃に抱いた憧れを、この手でカタチにできるチャンスが、今ここにある。

「よし、作ってみよう」

そう決めてからの毎日は、熱に浮かされたようだった。 学校が終わると一目散に家に帰り、夜遅くまでパソコンに向かう。どうすれば、あのお店の魅力が伝わるだろうか。来る日も来る日も、他の焼肉屋のサイトを研究し、デザインのアイデアを練った。ただコードを書くだけでなく、Canvaを使ってお店のロゴやアイコンまで夢中で作った。

それは誰かに頼まれたわけじゃない、僕だけのプロジェクト。時間を忘れるほど没頭できる楽しさが、そこにはあった。

そして数日後。僕のパソコンの画面には、自分史上最高の「作品」が完成していた。

第4章:遊びが「仕事」になった日

サイトが完成した数日後、僕はノートパソコンを抱え、いつものように焼肉屋を訪れた。ただ一ついつもと違ったのは、心臓が今にも飛び出しそうなくらい緊張していたことだ。

深呼吸を一つして、友人のお母さんに声をかけた。

「あの…勝手にこの店のサイト作ったんですけど、どうですか?」

恐る恐る画面を見せると、友人のお母さんは最初、きょとんとした驚きの表情を浮かべた。しかし、サイトを一通りスクロールし終えると、ふわりと笑ってこう言った。

「この店のために作ってくれたの? すごいじゃない!」

その言葉に、まずはホッと胸をなでおろす。しかし、続く言葉は僕の予想を遥かに超えるものだった。

「開店したばかりでサイトがなかったの。もし良かったら、これを本格的に公式サイトとして公開させてもらえないかな?」

遊び半分、練習のつもりで作ったものが、本物の公式サイトになる。趣味が初めて「仕事」として認められた瞬間だった。正直、嬉しさよりも「まさか!」という驚きの方が勝っていた。

もちろん、返事は「はい!」。

しかし、本当の戦いはここからだった。コードは書けても、それを世界に公開する方法を知らなかったのだ。生まれて初めて自分でサーバーを契約し、ドメインというものを取得する。そして「デプロイ」という最後の壁に何度もぶつかりながら、なんとかサイトを公開にこぎつけた。

後日、お店に呼ばれた僕は、お礼にと最高の焼肉をご馳走になった。そして帰り際に「これはサイト制作のお礼ね」と、一枚の五千円札を手渡された。

自分のスキルが、初めてお金に変わった。 照れくささと達成感で胸がいっぱいになりながら、僕はその一枚を握りしめた。

第5章:報酬よりも大切なもの

初めて自分の力で手にした5,000円。その一枚のお札には、確かな重みがあった。 しかし、僕の心を満たしていたのは、お金を得た満足感とは少し違う、もっと温かい感情だった。報酬以上に、友人のお母さんが本当に喜んでくれたことが、何よりも嬉しかったのだ。

これまで、プログラミングは自分のための「楽しみ」だった。新しい技術を学び、コードが思い通りに動くこと自体がゴールだった。 だが、自分のスキルが誰かの笑顔に変わる。その瞬間の喜びは、僕がそれまで知らなかった種類のものだった。

5,000円という報酬はもちろん記憶に残っている。でも、それ以上に鮮明なのは、サイトを見せた時の友人のお母さんの驚いた顔と「本当にありがとう!」という声。お金はいつか使ってなくなってしまうけれど、この記憶はきっと、ずっと消えない宝物になる。そう直感的に感じていた。

そしてこの経験は、僕に一つの確信を与えてくれた。 これまで趣味の世界でしかなかったプログラミングが、社会とつながり、誰かの役に立つ「力」になるのだと…。

それは、自分の存在が認められたような、誇らしい感覚だった。この確信こそが、僕をさらなる高みへと突き動かす、新たな原動力となったのである。

第6章:「ありがとう」の先へ

一つの成功体験と、誰かに喜んでもらえたという確信。それらは高校生の僕をすっかり「調子に乗らせる」には十分だった。

「もっと、このサイトを良くしたい」

ただのホームページだった静的なサイトに、僕はPython(Flaskというwebアプリのモジュール)でバックエンドを作ることにした。友人のお母さんが、もっと簡単にお店の情報を更新できるように、管理画面からメニューの編集ができる機能を実装したのだ。

その頃にはもう、報酬のことなど一切頭になかった。 ただ純粋に楽しかった。もっとできることがあるはずだ、と技術的な好奇心が僕を突き動かしていた。

しかし、踏み込んだ先は、これまでとは全く違う未知の領域だった。 機能を追加すればするほど、新たな壁が立ちはだかる。初めて本格的にデータベースの設計に頭を抱え、管理者ページを守るためのセキュリティについて、ネットの海を何時間も彷徨った。

ここで僕は、プログラミングの本当の難しさと面白さに触れることになる。 それは「動くものを作る」ことと、「安心して使ってもらえるものを作る」ことは、全くの別物だという事実だった。

コードを書く楽しさだけでなく、実際に使ってくれる人のことを考え抜く、システムの裏側にある責任の重み。それに気づけたことこそ、この追加開発で得た最大の収穫だったかもしれない。

結局、あの焼肉屋のサイトは、僕にとって最高の学習教材であり、最高の技術的な実験場となった。教科書を読むだけでは決して得られない、生きた課題とそれを乗り越える達成感の連続。

報酬がなくても、この成長しているという実感こそが、僕にとって最高の対価だったのだ。

まとめ:あの日の5,000円が教えてくれたこと

高校生の僕が初めてプログラミングで稼いだ5,0000円。それは、初めてのスキルが社会的な価値に変わった証であり、確かに嬉しいものでした。しかし今振り返ると、あの経験が僕に教えてくれたのは、お金の稼ぎ方ではなく、それ以上に大切なことばかりだったように思います。

1つは「ありがとう」という言葉が最高の報酬になるということです。自分の作ったもので誰かが心から喜んでくれる。その経験は、どんな高価な報酬よりも、次の創作への強いモチベーションになります。プログラミングは誰かの課題を解決し、人を笑顔にできる力を持っているものだと肌で感じることができました。

2つ目は、実践こそが最高の教科書であるということです。サーバー契約の難しさ、運用を考えた設計の重要性、使ってもらうことへの責任。これらは技術書を何冊読むよりも、たった一つのプロジェクトをやり遂げることで学べた、生きた知識でした。机上の学習だけでは見えなかった世界が、そこには広がっていました。

そして最後に、プログラミングは目的ではなく「手段」であるということです。楽しさから始めた機能追加の先にあったのは「どうすればもっと使いやすくなるか」という、常に相手を思う視点でした。コードを書くこと自体がゴールなのではなく、その先にいる人のことを考え、課題を解決して初めて価値が生まれる。その本質に気付かさせてくれたのが、この経験でした。

もし、今プログラミングを学んでいて、何を作ればいいか分からないと感じている人がいたら、ぜひ身の回りの人の顔を思い浮かべてみてください。そこには、あなたのスキルを必要としている「小さな困りごと」が、意外とたくさん転がっているかもしれません。

その一歩が、お金以上の価値を持つ、忘れられない経験になるはずです。