「事業の効率化のために、新しいシステムを導入したい」

「クラウドワークスを使えば、エンジニアに開発を依頼できるらしい」

そう考えてはいるものの…

「でも、システム開発の依頼文なんて、何から書けばいいんだろう…」

「専門用語がわからないし、エンジニアとちゃんと話せるか不安…」

「たくさんの応募の中から、本当に信頼できる人をどうやって見極めればいいの?」

このような悩みを抱えて、最初の一歩を踏み出せずにいませんか?

そのお気持ち、非常によく分かります。

私は普段、クラウドワークスでシステム開発のお仕事を請け負っている現役のフリーランスエンジニアです。そして実は、私自身も過去に何度か「発注する側」として、システム開発の募集をかけた経験があります。

これまでエンジニアとして多くのクライアント様とお話しする中で、残念ながら「以前契約したエンジニアとうまく意思疎通ができず契約をキャンセルして、再度募集をかけることになり時間を無駄にした」といった、苦い経験を打ち明けてくださる方がいらっしゃいました。またクライアント様によっては私自身「もっとこう書いてくだされば、より的確なご提案ができたのに!」と感じる場面が数多くありました。

せっかく素晴らしいアイデアやビジネスプランがあるのに、依頼の仕方やパートナー選びでつまずいてしまうのは、本当にもったいないことです。

この記事は、エンジニアとして「応募する側」と、発注者として「依頼する側」の両方の視点を知る私だからこそお伝えできる、失敗を未然に防ぎ、最高のパートナーと出会うための実践的なノウハウです。

- クラウドワークスで初めてシステム開発を外注する事業主や担当者

- 過去に依頼したが、うまくいかなかった経験のある方

- プログラミングの知識がなく、どう依頼すれば良いか分からない方

- エンジニアに意図が正確に伝わり、質の高い応募が集まる募集文の書き方がわかる。

- 信頼できる優秀なエンジニアを見極めるための具体的なチェックポイントがわかる。

- システム開発の依頼における不安が解消され、プロジェクト成功の確率が高まる。

大切なご予算と時間を投じるプロジェクトです。せっかくなら、最高のパートナーを見つけて成功させたいですよね。

大丈夫です。この記事を参考に、一緒にその第一歩を踏み出しましょう。

なおくん

なおくん最近は外国人の怪しいワーカー(エンジニア)のアカウントも増えてきて、契約してみたらコミュニケーションがうまく取れないことも多々あり困る

なぜ「依頼文」でプロジェクトの成功率が変わるのか?

システム開発を依頼する上で、最も重要な工程はどこだと思いますか?

多くの方は「開発作業そのもの」や「優秀なエンジニアを見極めること」を想像されるかもしれません。もちろん、それらも非常に重要です。しかし、エンジニアである私の経験から断言できるのは、そのすべての土台となる「依頼文(募集文)の作成」こそが、プロジェクトの成否を7割以上決めている、ということです。

なぜ、たった1つの依頼文がそれほどまでに重要なのでしょうか。

この章では、その理由をエンジニア側の「本音」を交えながら解説していきます。

良い依頼文には「優秀なエンジニア」が集まる理由

私たちエンジニアは、クラウドワークスで日々たくさんの募集案件に目を通しています。その中で、思わず「この案件に応募したい!」と前のめりになる依頼文と「これはリスクが高そうだ…」と、そっと画面を閉じてしまう依頼文には、明確な違いがあります。

例えば下記のような依頼文があったとします。これはかなり極端な例ですが、実際の情報量がこのように少ないものをよく目にします。

【タイトル】

顧客管理システムの開発

【本文】

顧客管理ができる簡単なシステム開発をお願いします。

予算は5万円です。

このような依頼文を見て、私が思うことは「情報が少なすぎて、何も判断できない」ということです。

情報が少ないため、仕事の範囲が特定できず、適切な見積もりを出すことすら困難です。

結果として、このような曖昧な依頼に集まるのは…

- リスクを考慮して、非常に高額な見積もりを出すエンジニア

- スキルや経験が浅く、とにかく実績欲しさに安請け合いするエンジニア

のどちらかになりがちです。これでは、あなたの希望通りの結果を得るのは難しいでしょう。

一方で、このような依頼文はどうでしょうか。

【タイトル】

Excel管理から移行。小規模ネイルサロン向けの顧客予約管理システムの開発

【本文】

現在Excelで行っている顧客情報と予約の管理を、システム化したいと考えています。

手作業による予約ミスや連絡漏れをなくし、顧客対応の質を上げることが目的です。

システムはwebサイトもしくはwindowsのアプリで構築してください。

最低限必要な機能

・顧客情報の登録、編集機能

・予約日時の登録、一覧表示機能

・来店履歴の確認機能

予算は〇〇円(相談の上、最終決定したいです)

こちらの依頼文からは「誰が、何に困っていて、どうなりたいのか」が明確に伝わってきます。これならエンジニア側も「この課題なら、あの技術を使えば解決できそうだ」とか「この機能ならこれくらいの期間と費用で実現できるな」など具体的な開発イメージが湧き、的確な提案と見積もりを出すことができます。

このように、具体的で丁寧な依頼文は、課題解決に意欲的な優秀なエンジニアからの「質の高い応募」を引き寄せるのです。

依頼前の準備が「追加費用」や「時間の無駄」を防ぐ

依頼文をしっかりと書くことのメリットは、良い応募が集まるだけではありません。実は、発注者であるあなた自信の「頭の中を整理する」という、非常に重要な効果もあります。

「こんなシステムがほしい」という漠然としたイメージを、依頼文という形に書き起こしていく過程で「本当に必要な機能はなにか?」や「一番解決したい課題はなにか?」といった、プロジェクトの核となる部分が明確になっていきます。

もし、この整理を怠ったまま曖昧な状態で開発をスタートさせてしまうとどうなるでしょうか。

開発の途中で「ああ、やっぱりこんな機能もほしかった」とか「ここの仕様は、思っていたのと違う」といった要望が次々と出てきてしまいがちです。こうした開発途中の仕様変更は「手戻り」を発生させ、予期せぬ追加費用や、納期の遅延に直結します。これは、発注者とエンジニアの双方にとって、最も避けたい事態です。

依頼文の作成段階であなた自信がプロジェクトの全体像を把握しておくことで、こうした開発中のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな進行を実現できるのです。

つまり、依頼文は単なる「お願いごと」を書く作業ではありません。プロジェクトの成功を左右する設計図の第一歩であり、優秀なパートナーを引き寄せるための「招待状」なのです。

では、具体的にどのような依頼文を書けばよいのでしょうか。次の章では、私が実際に「これは応募したい!」と感じたポイントを元に、コピペで使えるテンプレートを交えながら徹底解説していきます。

【コピペで使える】エンジニアが応募したくなる募集文

「システム開発の依頼文」と聞くと、なんだか専門的で難しそうに感じますよね。「何を書けばエンジニアにきちんと意図が伝わるのか、見当もつかない…」という方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。

実は、優秀なエンジニアが「この仕事、ぜひ応募したい!」と感じる依頼文には、ある共通の「型」が存在します。

この章では、私が普段エンジニアとして多くの依頼文を見ている中で「これは分かりやすい!」「ぜひこの人の力になりたい!」と感じる募集文のポイントを凝縮し、そのまま使えるテンプレートとしてまとめました。

専門知識は一切不要です。これからご紹介する項目を一つひとつ埋めていくだけで、誰でも「伝わる依頼文」が作れるようになりますので、一緒に確認していきましょう。

これだけはおさえたい!募集文に入れるべき6つの項目

これからご紹介する6つの項目を盛り込むだけで、あなたの依頼文は驚くほど分かりやすくなり、エンジニアからの的確な提案が集まりやすくなります。わかる範囲で構いませんので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 依頼の背景・目的(Why)

まず初めに、「なぜこのシステム開発が必要なのか?」という背景や目的を教えてください。ここが明確だと、私たちエンジニアは単に言われたものを作るだけでなく「その課題を解決するためには、こうした方がもっと良くなりますよ」といった、より高い視点からの提案がしやすくなります。

【書き方の例】

- 現在、Excelと手作業で顧客管理を行っており、毎月20時間ほどかかっている作業を自動化したいです。

- 小規模な飲食店を経営しており、電話予約の対応漏れを防ぐため、Webサイトから簡単に予約できるシステムを導入したいと考えています。

- 既存の社内システムが古く、動作が遅いため、新しいシステムに刷新して業務効率を改善したいです。

2. 実現したいこと(What)

次に「どんなシステムを作りたいのか」を、ひと言で結構ですので教えてください。プロジェクト全体のゴールを共有する上で、とても重要になります。

【書き方の例】

- WordPressで作成したWebサイトに、会員登録・ログイン機能を追加したい。

- 社内で利用する、備品を管理するためのシンプルな在庫管理システム。

- 既存の顧客リスト(CSV)を読み込み、メールを一斉配信できるツール。

3. 必要な機能リスト(How)

実現したいことを、もう少し具体的に分解して「必要な機能」を箇条書きでリストアップします。これは、エンジニアが開発の規模感を把握し、正確な見積もりを出すために不可欠な情報です。

専門用語を使う必要は全くありません。「こんなことができたら嬉しいな」というレベルで、思いつくままに書き出してみてください。

【書き方の例】

- ログイン・ログアウト機能

- 商品情報の登録・編集・削除機能

- キーワードによる商品検索機能

- お問い合わせフォーム機能

4. 予算感

どれくらいの費用を想定しているかを提示します。これを明記することで、その予算内で実現可能な最大限の提案が集まりやすくなります。

【書き方の例】

- 幅を持たせる場合: 「10万円〜20万円」

- 上限を決めている場合: 「30万円以内でお願いします」

- まずは相談したい場合: 「機能と合わせてお見積もりをお願いします」

相場は普通にGoogleで調べても良いし、ChatGPTやGeminiなどのAIに相談してみるのもアリ

ここで一つ、特に新規事業を立ち上げる方が陥りがちな、非常に重要な注意点があります。それは、「開発費用を安くする代わりに、サービスが成功したら売上の一部を支払います」という提案です。

これはレベニューシェア契約という形式で、クラウドワークスでは規約違反です。しかし、規約違反でも提案するクライアント様は少なからずいます。

エンジニアである私の立場から率直に申し上げますと、この提案はほぼ全ての優秀なエンジニアに断られてしまいます。

なぜなら、サービスの成功は不確実で、もし売上がゼロなら報酬もゼロになるという、あまりに高いリスクをエンジニア側は受け入れることができません。

「成功したら追加で払う」といった口約束も、残念ながら信頼を築く上では逆効果です。もし本当にそのサービスに自信と熱意があるのでしたら、まずはご自身で資金を準備し、開発の対価として正当な報酬を支払う。これが、素晴らしいパートナーと出会い、プロジェクトを成功させる一番の近道です。

5. 希望納期

いつまでに完成してほしいかを伝えます。エンジニアは他の案件も抱えている場合が多いため、納期を提示することで、スケジュール的に対応可能なエンジニアからの応募に絞ることができます。

【書き方の例】

- 絶対的な納期の場合: 「〇月〇日まで(リリース日が決まっているため厳守)」

- 目安の納期の場合: 「〇月頃の完成を希望しますが、相談可能です」

6. 参考イメージ

もし、あなたの作りたいシステムのイメージに近いWebサイトやアプリがあれば、ぜひそのURLを教えてください。「このサイトのデザインが理想」「このアプリのこの機能が欲しい」といった情報があるだけで、完成イメージの共有がスムーズになり、認識のズレを防げます。

【悪い例vs良い例】エンジニアにはこう見えている

「百聞は一見に如かず」です。

ここでは実際に、私の元に届いたと仮定して、2つの依頼文を比較してみましょう。情報量の違いが、エンジニアの思考や提案にどう影響するのか、リアルな視点で解説します。

悪い例:情報が曖昧で、エンジニアが困ってしまう依頼文

まずは、クラウドワークスで残念ながらよく見かけてしまう依頼文の例です。

【悪い例】

タイトル: ECサイトの開発依頼

本文: オリジナルのECサイトを作りたいです。

予算は30万円でお願いします。

よろしくお願いします。

この依頼文を読んだ私の正直な感想は、「これだけでは、何も判断できない…」です。 そして、頭の中にはたくさんの「?」が浮かびます。

- 何を販売するサイトなのだろう?

- 決済機能は必要なのか?(クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済…?)

- 会員登録機能は? ポイント機能は?

- デザインのイメージは?

- 希望の納期はいつなんだろう?

このように、開発に必要な情報が何一つないため、私にはこの開発が予算30万円で可能なのか、そもそも1ヶ月で終わるのか1年かかるのかすら判断できません。

このような依頼に対して、真面目なエンジニアほど「リスクが高すぎる」と感じて応募を躊躇してしまいます。結果として、内容をよく理解しないまま応募してくる経験の浅いエンジニアか、あらゆるリスクを考慮して法外に高い見積もりを出すエンジニアしか集まらない…という、発注者にとって最も不幸な事態に陥ってしまうのです。

良い例:エンジニアが「ぜひ提案したい!」と感じる依頼文

次に、先ほど解説した「7つの項目」を盛り込んだ依頼文の例です。

【良い例】

タイトル: 【Shopify利用】ハンドメイドアクセサリー販売用のECサイト構築

1. 背景・目的: 現在Instagramで販売しているハンドメイドアクセサリーの販路を拡大するため、公式のECサイトを立ち上げたいです。お客様が安心して購入でき、リピートに繋がるようなサイトにしたいと考えています。

2. 実現したいこと: Shopifyというプラットフォームを利用したECサイトの構築。

3. 必要な機能リスト:

- 商品登録機能(登録作業はこちらで行います)

- クレジットカード決済機能

- 会員登録、ログイン機能

- お問い合わせフォーム

4. 予算感: 20万円~30万円で考えています。詳細な機能によってご相談させてください。

5. 希望納期: 2ヶ月後の〇月〇日頃を希望します。

6. 参考イメージ: [類似webサイトのリンク] のような、シンプルで写真が映えるデザインが希望です。

7. その他: サイトロゴや商品写真の素材はこちらで用意します。

この依頼文を読んだ私は、すぐさま具体的な開発のイメージを膨らませ、どうすればこの方の力になれるかを考え始めます。

「なるほど、Shopifyを使うんだな」 「決済機能はクレジットカードだけでOKと…」 「参考サイトの雰囲気なら、このShopifyテーマを使えばイメージに近づけられそうだ」

このように、具体的な作業内容と必要な時間(工数)を頭の中で計算し始めることができます。

さらに「リピートに繋げたい」という背景にある想いが伝わってくるので、「それでしたら、購入者向けのクーポン機能も追加しませんか?」「レビュー機能があれば、新規のお客様の購入を後押しできますよ」といった、こちらからのプラスアルファの提案もしたくなります。

ここまで情報が整理されていると、私たちエンジニアは安心して、精度の高い見積もりと質の高い提案をお返しすることができるのです。

いかがでしたでしょうか。 悪い例と良い例の違いは、単なる「情報量の差」だけではありません。それは、あなたの「本気度」や「誠実さ」が、私たちエンジニアに伝わるかどうかの差でもあるのです。

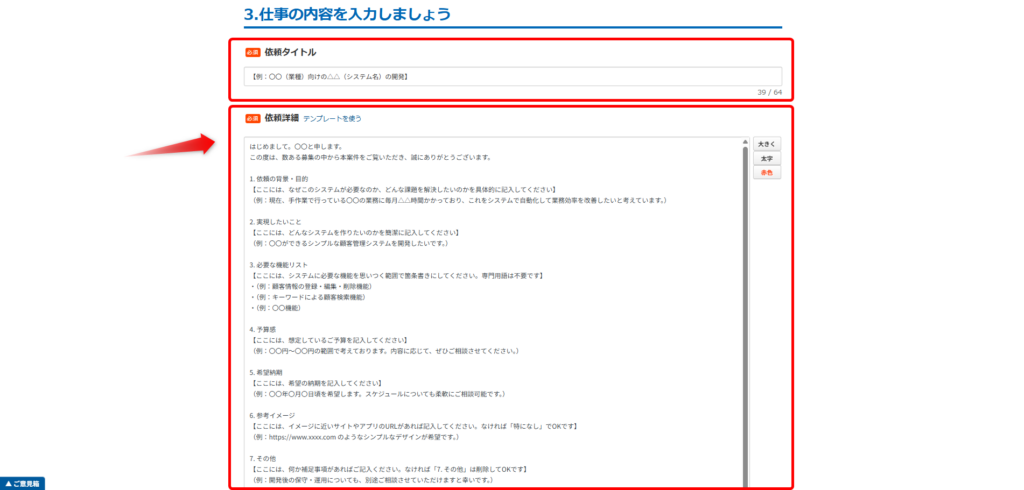

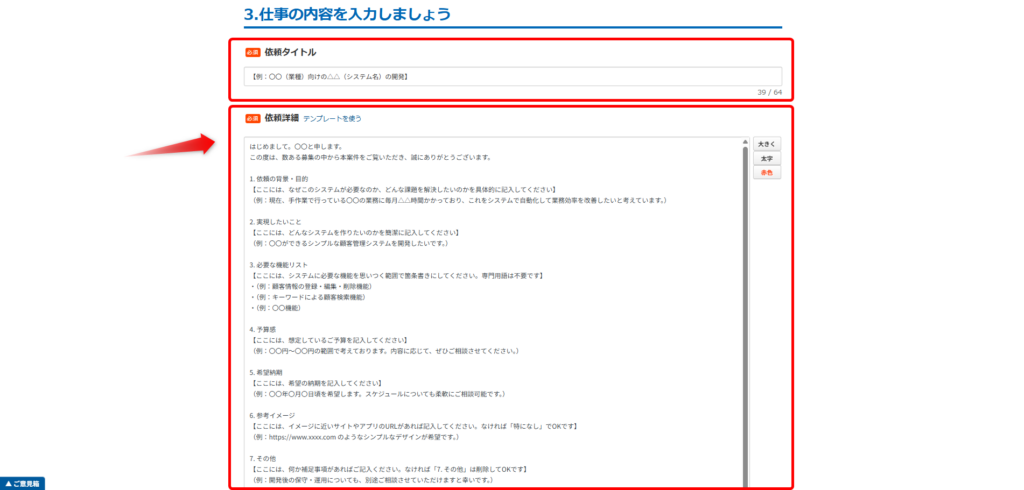

そのまま使える!募集文テンプレート

お待たせしました。これまでの内容を踏まえて、クラウドワークスですぐに使えるシステム開発の募集文テンプレートをご用意しました。

以下の文章をコピー&ペーストし、【】のカッコ内をご自身の言葉に書き換えるだけで、エンジニアにあなたの意図が明確に伝わる依頼文が完成します。難しく考えず、まずはわかる範囲で埋めてみてください。

—タイトル—

【例:〇〇(業種)向けの△△(システム名)の開発】—本文—

はじめまして。〇〇と申します。

この度は、数ある募集の中から本案件をご覧いただき、誠にありがとうございます。

1. 依頼の背景・目的

【ここには、なぜこのシステムが必要なのか、どんな課題を解決したいのかを具体的に記入してください】

(例:現在、手作業で行っている〇〇の業務に毎月△△時間かかっており、これをシステムで自動化して業務効率を改善したいと考えています。)

2. 実現したいこと

【ここには、どんなシステムを作りたいのかを簡潔に記入してください】

(例:〇〇ができるシンプルな顧客管理システムを開発したいです。)

3. 必要な機能リスト

【ここには、システムに必要な機能を思いつく範囲で箇条書きにしてください。専門用語は不要です】

・(例:顧客情報の登録・編集・削除機能)

・(例:キーワードによる顧客検索機能)

・(例:〇〇機能)

4. 予算感

【ここには、想定しているご予算を記入してください】

(例:〇〇円〜〇〇円の範囲で考えております。内容に応じて、ぜひご相談させてください。)

5. 希望納期

【ここには、希望の納期を記入してください】

(例:〇〇年〇月〇日頃を希望します。スケジュールについても柔軟にご相談可能です。)

6. 参考イメージ

【ここには、イメージに近いサイトやアプリのURLがあれば記入してください。なければ「特になし」でOKです】

(例:https://www.xxxx.com のようなシンプルなデザインが希望です。)

7. その他

【ここには、何か補足事項があればご記入ください。なければ「7. その他」は削除してOKです】

(例:開発後の保守・運用についても、別途ご相談させていただけますと幸いです。)

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。

皆様からのご提案を心よりお待ちしております。

最初から入力されているテンプレートを使うのも良いと思うけど、上記の書き方を参考にしてみてね

応募が来たら?信頼できるエンジニアを見極める4つのステップ

素晴らしい依頼文を準備できたら、きっとあなたの想いに共感したエンジニアから、たくさんの応募が届くはずです。

しかし、ここからがプロジェクト成功のための、もう一つの重要な局面です。それは「数ある応募者の中から、誰を信頼し、大切なプロジェクトを任せるか?」というパートナー選びのステップです。

「提案文が一番丁寧な人を選ぶべき?」 「一番安い金額を提示してくれた人がいいのかな?」

様々な考えが頭をよぎると思いますが、感情や文章のうまさ、金額だけで判断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

この章では、私が発注者として依頼した経験も踏まえ、感情に流されず、客観的な事実に基づいて信頼できるパートナーを見つけ出すための具体的な4つのステップをご紹介します。

応募者一覧の画面を見ると「お気に入り・メモ(非公開」という列があるよ。これは応募者には公開されないから、選考時にメモに使うと良いよ。

ステップ1:まずは「数字」でチェック!

応募者一覧を開いたら、まず守ってほしいたった一つのルールがあります。それは、

「最初は応募文や自己紹介文を読まないでください。」

ということです。

人気のある案件には、時には数十件もの応募が殺到します。全員の文章を丁寧に読んでいては、時間がいくらあっても足りません。そこで、最初のステップではプロフィールに記載された「客観的な数字」だけを見て、候補者を機械的に絞り込んでいきます。

あなたの貴重な時間と予算を守るため、少し厳しいと感じるかもしれませんが、以下のチェックリストを基準に、満たない応募者はこの段階で候補から外してしまいましょう。

| チェック項目 | 判断基準 | なぜ重要なのか?(エンジニアの本音) |

|---|---|---|

| 本人確認・NDA | 提出済み・締結済み | 身元が不確かな相手との取引はリスクが高すぎます。また、NDA(秘密保持契約)への意識は、ビジネス情報を扱う上での最低限のマナーです。 |

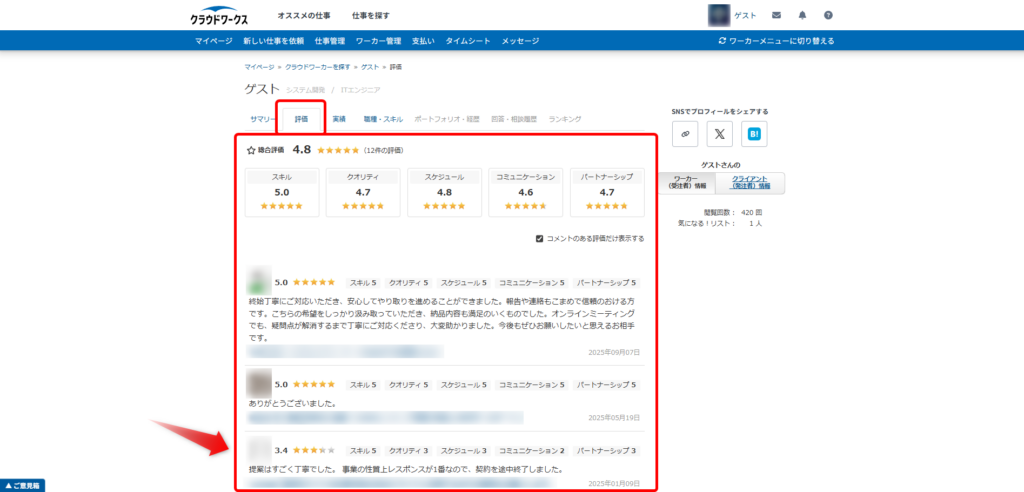

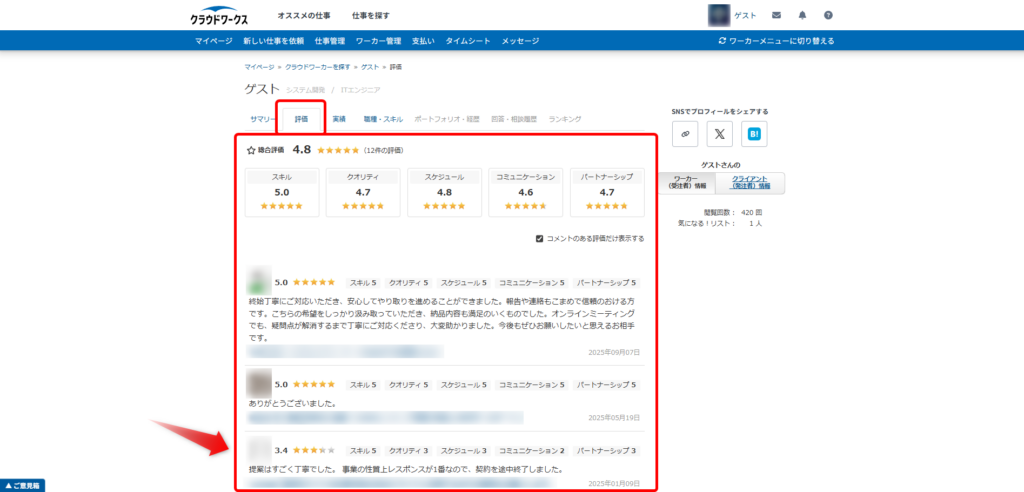

| 総合評価 | ★4.0 以上 | 過去の取引相手から「何か問題があった」と評価されている証拠です。★4.0未満は、明確な危険信号と判断して良いでしょう。 |

| 受注実績 | 3件 以上 | 3件未満の方は、クラウドワークスでの仕事の進め方に慣れていない可能性があります。あなたがリードする必要があり、余計な手間が増えてしまいます。 |

| プロジェクト完了率 | 70% 以上 | この数値が低いのは、過去に仕事を途中で放棄した、あるいはクライアントから契約解除されたことを意味します。責任感に懸念があるかもしれません。 |

総合評価、受注実績、プロジェクト完了率はあくまで目安だから、高いほど良いよ

この機械的なチェックをクリアした応募者は、少なくとも「クラウドワークス上で、責任をもって仕事をしてきた実績がある人」と判断できます。

さて、こうして信頼できる候補者が絞り込めたら、次のステップに進みます。次は、こうした数字だけでは見えない「実績の中身」と「評価のリアルな声」を深掘りしていきましょう。

ステップ2:実績の「中身」と評価の「リアルな声」を深堀りする

ステップ1で、信頼性の高い候補者をある程度絞り込めましたね。この段階に残っているのは、クラウドワークスでの取引において、一定の基準をクリアした方々です。

次のステップでは、彼らのプロフィールをもう少し詳しく見ていき、数字だけではわからない「本当の実力」や「仕事への姿勢」に迫っていきます。

1. 「受注実績の数」ではなく「中身」を確認する

プロフィールを見て「受注実績50件!」と書かれていると、それだけですごいエンジニアのように感じてしまうかもしれません。しかし、ここで注意が必要です。大切なのは件数という「量」よりも、どんな仕事をしてきたかという「質」です。

というのも、応募者の中には実績数を多く見せるためだけに、システム開発とは全く関係のない簡単なタスク(例えば、データ入力やアンケート回答など)を数多くこなしている方がいるからです。

【チェック方法】

候補者のプロフィールページにある「実績」タブをクリックしてみてください。そこには、過去に契約した案件のタイトルが一覧で表示されています。

【見るべきポイント】

- あなたが依頼したいシステム開発に近い案件の経験があるか?

- 少なくとも、プログラミングスキルが必要とされる案件を継続的に受注しているか?

あなたがECサイトの開発を依頼したいのに、その人の実績が文字起こしやデータ入力ばかりだとしたら、スキルに不安が残りますよね。あなたの依頼内容と関連性の高い実績を持つエンジニアを選ぶことが、プロジェクト成功への近道です。

2. 評価コメント、特に「星5つ以外」に注目する

次に確認するのが「評価」ページです。「総合評価★4.8」のように、一見高い評価だったとしても、安心してはいけません。必ず、個別の評価コメントに目を通しましょう。

特に、私が最も重要視しているのが「★5つ以外の評価(★1〜4)」とそのコメントです。

多くの発注者は、特に大きな問題がなければ、慣習的に★5の評価をつける傾向があります。そんな中で、わざわざ★5以外の評価が付けられているということは、そこに「何かしらの具体的な不満やトラブルがあった」という何よりの証拠なのです。

コメント欄には…

「仕様の理解に齟齬があり、修正が多かった」 「途中で連絡が滞ることがあり、不安になった」 といった、そのエンジニアが抱えている弱点や問題点が、過去の依頼主の「リアルな声」として書かれています。これは、応募文や自己紹介文よりもずっと信頼できる情報です。

もちろん、★5のコメントも参考になります。「期待以上の提案をしてくれた」「コミュニケーションが非常にスムーズだった」といった具体的な賞賛が多ければ、それは信頼できるパートナーである可能性が高いと言えるでしょう。

ここまで確認すれば、候補者のスキルレベルや仕事への向き合い方が、かなり具体的に見えてきたはずです。

さて、数字のフィルターをかけ、実績と評価の深掘りも完了しました。いよいよ、この段階まで残った有望な候補者と直接向き合う、最終選考のステップに移ります。

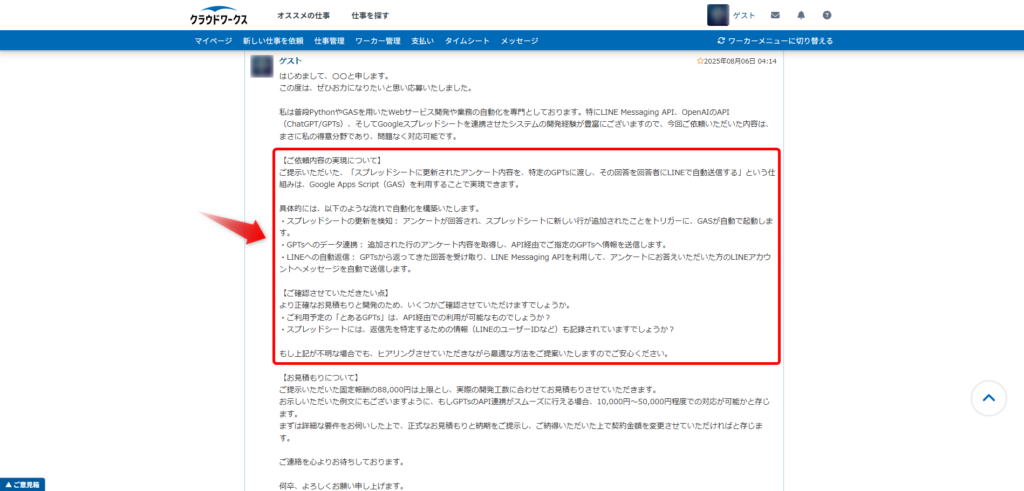

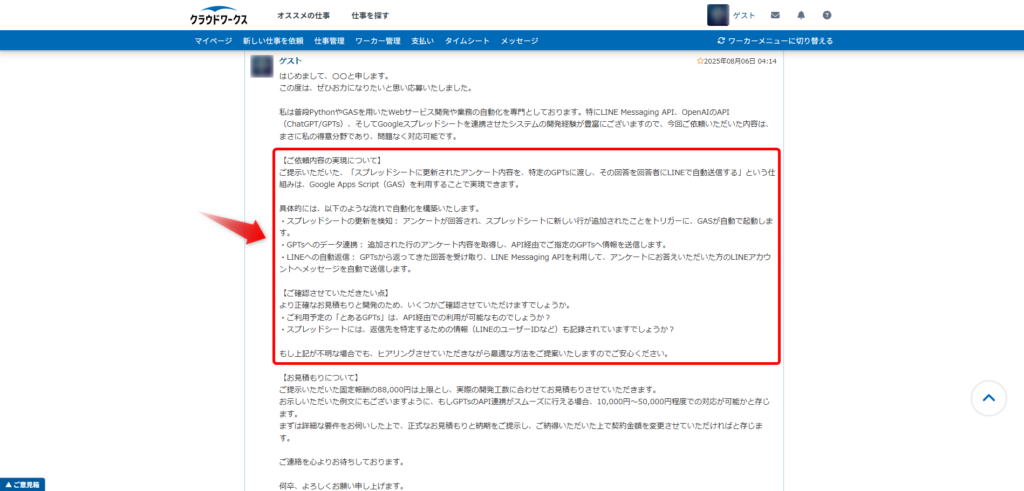

ステップ3:応募文とメッセージで「誠実さ」と「熱意」を見極める

ステップ1と2で、客観的なデータに基づき、信頼性の高い候補者を絞り込むことができました。

いよいよ最終選考です。このステップでは、これまであえて読まなかった「応募文」と実際の「メッセージのやり取り」から、スキルや実績だけでは測れない「人柄」、つまり、あなたのプロジェクトに対する誠実さや熱意を見極めていきます。

応募文から「あなただけの提案」を見つける

この段階まで残っている候補者は、皆、評価も実績も高い方々のはずです。ここから重要になるのは、そのエンジニアが「いかにあなたのプロジェクトに真剣に向き合ってくれているか」という点です。

テンプレートをただ貼り付けたような文章ではなく、「あなたのために」書かれた応募文には、必ず以下のような特徴があります。

▼ 応募文で見るべき3つのポイント

- あなたの依頼文に具体的に言及しているか?

誰にでも送れる自己PRだけでなく、「貴社の〇〇という課題を解決するために、私の△△という経験が活かせると考えました」のように、あなたの依頼内容をしっかり読み込んでいることがわかる一文があるかを確認しましょう。 - あなたの課題に共感を示しているか?

「〇〇の作業に毎月20時間かかっているとのこと、それは大変ですよね」といった、あなたの困りごとに寄り添う言葉があるか。これは、エンジニアがあなたのビジネスを自分事として捉えようとしている証拠です。 - プラスアルファの提案があるか?

これが最も重要なポイントです。ただ「できます」「やります」と書くだけでなく、「〇〇という課題であれば、△△という機能も追加すると、将来的にさらに業務が効率化できますよ」「ご予算内で実現するために、この部分はよりシンプルな構成にしてはいかがでしょうか?」といった、あなたの依頼文を読んで深く考えたからこそ出てくる提案があるかどうかに注目してください。

これらの要素が含まれた応募文は、そのエンジニアがあなたの依頼のために貴重な時間を使い、真剣に向き合ってくれた何よりの証拠です。

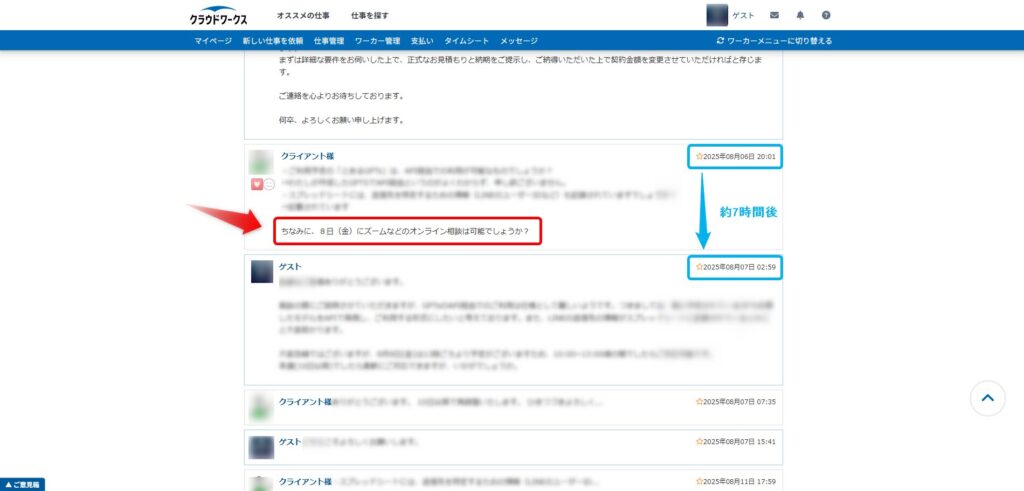

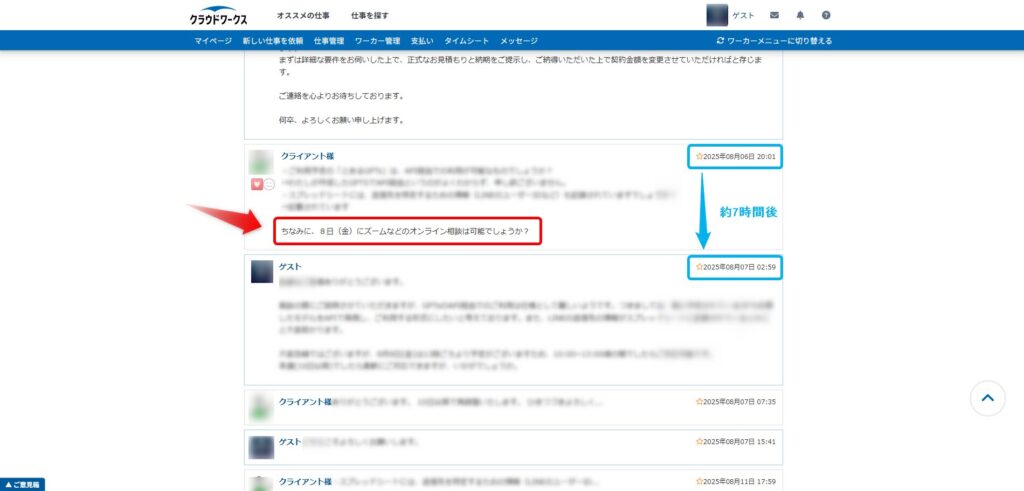

メッセージのやり取りで「一緒に仕事がしやすいか」を試す

応募文の内容が良くても、契約するのはまだ早いです。契約を結ぶ前に、必ずメッセージでいくつか具体的な質問を投げかけてみましょう。

システム開発は、完成まで何度もエンジニアと密にコミュニケーションを取る必要があります。文章のやり取りがスムーズにできない相手だと、プロジェクトが始まってからあなたが非常に苦労することになります。

▼ メッセージで確認すべき3つのポイント

- 返信の速さと丁寧さ

ビジネスとして妥当な時間内(例えば24時間以内)に返信があるか。そして、言葉遣いが丁寧で、安心感があるか。 - 質問への回答は的確か?

こちらの質問の意図を正確に汲み取り、分かりやすく回答してくれているか。「はい/いいえ」だけでなく、その理由や背景も添えてくれるエンジニアは信頼できます。 - 専門用語を避ける配慮があるか?

あなたが非エンジニアであることに配慮し、難しい専門用語を避けたり、噛み砕いて説明しようとしたりする姿勢があるか。この気遣いができるかどうかは、非常に重要です。

このメッセージのやり取りは、実際のプロジェクトが始まった際のコミュニケーションの「お試し期間」のようなものです。ここで「この人となら気持ちよく仕事が進められそうだ」と直感的に感じられるかどうかは、最終的なパートナーを決定する上で大きな決め手となります。

客観的なデータ(ステップ1, 2)と、こうした主観的な感覚(ステップ3)の両方で判断することで、パートナー選びの失敗は限りなくゼロに近づきます。

ステップ4:契約金額の最終確認と「システム利用料」の考え方

ここまでくれば、契約したい相手はほぼ決まっているはずです。最後のステップでは、お互いが気持ちよくプロジェクトをスタートさせるために、最も大切な「お金」に関する最終確認を行います。

提示された金額が予算オーバーだった場合

選んだエンジニアからの提示額が、ご自身の予算を上回っていることもあるかもしれません。その時、「ぼったくろうとしているのでは?」と考えるのは少し待ってください。そこには、ちゃんとした理由がある場合がほとんどです。

- 理由①:依頼内容に不明瞭な点があった

あなたの依頼文に曖昧な部分があった場合、エンジニアは「もし後から追加作業が発生したら…」というリスクを考慮して、安全マージンを乗せた金額を提示することがあります。 - 理由②:そもそも予算が相場より低かった

大変恐縮ながら、あなたが提示した予算が、その開発内容に対する世間一般の相場よりも低い、という可能性もあります。優秀なエンジニアほど、自身のスキルに見合わない安い金額で安請け合いはしません。

まずは「この金額になった理由の内訳を教えていただけますか?」と、真摯に質問してみましょう。誠実なエンジニアであれば、何にどれくらいの工数がかかるのかを丁寧に説明してくれるはずです。

多くの発注者が知らない「システム利用料」の仕組み

契約金額を最終決定する前に、あなたにぜひ知っておいてほしい、非常に重要な仕組みがあります。それが、クラウドワークスの「システム利用料」です。

これは、契約金額の中から、システム利用料として最大20%が差し引かれ、残りの金額がエンジニアに支払われるというものです。

例えば、あなたがエンジニアと「契約金額5万円(税込み)」で契約を結んだとします。すると、エンジニアの元に実際に振り込まれるのは、20%(1万円)が引かれた「4万円」になってしまうのです。この事実は、意外と多くの発注者の方に知られていません。

※システム利用料は10万円以下の場合20%、10万円超え20万円以下の場合10%、20万円超えの場合5%になります。

良い関係を築くための、金額交渉のコツ

もし、あなたが「この人は本当に素晴らしい!」と思える、最高のパートナー候補を見つけられたなら。 そして、あなたのご予算に少しでも余裕があるのでしたら、私がぜひお勧めしたい方法があります。

それは、この「システム利用料」を、あなた側が負担してあげるという考え方です。

例えば、「エンジニアの手取りで5万円を保証してあげたい」と考えるなら、契約金額(税抜き)を58,275円に設定します。(58,275円+消費税ー20%=ワーカーの受け取る金額は5万円になります)

メッセージで「システム利用料を考慮して、こちらの契約金額でいかがでしょうか?」と一言添えるだけで、エンジニア側のあなたに対する印象は劇的に良くなります。「ここまで配慮してくれるなんて、なんて素晴らしいクライアントなんだ!」「この人のために、期待以上の成果を出そう!」と、モチベーションが最大限に高まることは間違いありません。

これは、単なる値引き交渉ではありません。優秀なパートナーへの「投資」であり、お互いの信頼関係を築くための、最も効果的なコミュニケーションの一つなのです。

クラウドワークスで金額を入力するときは基本「税抜き価格」なので注意!!早く税込み価格で入力できるようにしてほしいな~

契約後も安心!プロジェクトを円滑に進めるためのコツ

いよいよ、あなたのアイデアが形になるプロジェクトのスタートです。

しかし、ここで一つ、多くの方が誤解しがちなことがあります。それは、「契約さえすれば、あとはエンジニアが全部うまくやってくれる」という考え方です。

システム開発は、家づくりに似ています。あなたが「施主」で、エンジニアが「建築家」です。最高の家を建てるには、両者の密な連携が欠かせません。

この章では、プロジェクトが始まった後、あなたが「最高の施主」として振る舞うための、とても簡単で、しかし非常に効果的な3つのコツをご紹介します。

1. 「丸投げ」は禁物!こまめな進捗確認が成功の秘訣

契約後に最もやってはいけないのが、エンジニアにすべてを「丸投げ」してしまうことです。つまり「あとはよろしくお願いします」と伝えたきり、納期まで一切連絡を取らない、という状態です。

もし、開発の初期段階でエンジニアが何か重要な点を勘違いしていたらどうなるでしょうか。それに気づくのが納品直前だった場合、修正するには大幅な手戻りが発生し、追加の費用や時間の原因となってしまいます。

これを防ぐために「作業する日は毎晩報告をお願いします」など、簡単な進捗報告をお願いするルールを最初に決めておきましょう。

毎回長い文章を求める必要はありません。「本日は〇〇機能の実装を進めています。今のところ特に問題ありません」といったひと言があるだけで、あなたも安心できますし、プロジェクトの「今」をお互いに共有することができます。

2. フィードバックは具体的に。「なんか違う」では伝わらない

開発の途中で、エンジニアから「〇〇の画面ができましたので、一度確認をお願いします」といったレビューの依頼が来る場合があります。この時のあなたのフィードバックの仕方が、プロジェクトのスピードを大きく左右します。

例えば、デザインを見て、あなたが「うーん、なんかイメージと違うんですよね…」と感じたとします。 この時、「なんか違う」という言葉だけを伝えてしまうと、エンジニアは完全に思考停止してしまいます。

(色が違うのかな? ボタンの形? それとも配置…?)

エンジニアはエスパーではないので、あなたの頭の中を覗くことはできません。修正の方向性がわからず、当てずっぽうで修正を繰り返すことになり、お互いにとって不幸な時間だけが過ぎていきます。

フィードバックは、できる限り具体的に伝えることを心がけてください。

【悪い例】 「ログイン画面が、なんだか寂しい感じです。」

【良い例】 「ログインボタンの色を、もっと目立つように弊社のブランドカラーである青色に変えてもらえますか? あと、入力欄の上にロゴ画像を入れることは可能でしょうか?」

もし言葉で説明するのが難しければ、スクリーンショットを撮って、気になる部分を丸で囲み、「ここの文字をもう少し大きく」といったように、画像で指示するのも非常に有効な方法です。

3. 良いパートナーとは「一緒に作り上げる」もの

最後に、一番大切な心構えについてお話しします。 あなたがステップ3までを経て選んだ相手は、単なる「作業者」ではありません。あなたのビジネスを成功に導くための「パートナー」です。

あなたは「何を作りたいか(What)」そして「なぜ作りたいか(Why)」の専門家です。 エンジニアは「どうやって作るか(How)」の専門家です。

どちらが偉いというわけではなく、お互いの専門知識を尊重し、対等な立場で意見を交わし合うことで、初めて素晴らしいシステムは生まれます。

エンジニアをパートナーとして信頼し、こまめにコミュニケーションを取り、プロジェクトにあなた自身も積極的に関わっていく。この姿勢こそが、あなたの理想を最高の形で実現させる、何よりの秘訣なのです。

まとめ:最高のパートナーと出会うために

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

システム開発の依頼は、非エンジニアの方にとって、わからないことだらけで不安に感じるかもしれません。しかし、これまでお話ししてきた一つ一つのステップを丁寧に踏んでいけば、失敗を恐れる必要は全くありません。

最後に、あなたが最高のパートナーと出会うために、この記事でお伝えした最も大切なポイントを振り返ります。

- まずは、あなたのビジネスへの想いを込めた「質の高い依頼文」を作成すること。

これが、素晴らしい出会いのすべての始まりです。 - エンジニアを選ぶ際は、応募文の美しさや金額に惑わされず、まずは「客観的な数字」で冷静に判断すること。

プロフィールに刻まれた評価や実績は、嘘をつきません。 - そして最後は、あなたの依頼に真剣に向き合い、プラスアルファの提案をしてくれる「誠実さ」と「熱意」を見極めること。

スキルと同じくらい、人として信頼できるかが重要です。 - 契約後は「丸投げ」にせず、こまめなコミュニケーションで「一緒に作り上げる」パートナーとして、相手を尊重すること。

この姿勢が、プロジェクトの質を最大限に高めます。

システム開発の依頼は、単なる外注作業ではありません。あなたのビジネスを共に成長させる、未来のパートナー探しです。

専門知識がないからと、気後れする必要はまったくありません。大切なのは、あなたのビジネスを「もっと良くしたい」というその熱意です。その想いさえあれば、必ずあなたの力になってくれる誠実なエンジニアと出会えるはずです。

この記事が、その最高の一歩を踏み出すためのお守りのような存在となれば、私にとってこれほど嬉しいことはありません。